デジタルデトックスの視力回復と子どもの近視予防の正しい知識

※当院は医療機関ではありません。本記事の内容は、あくまで一般的な健康習慣への提案および体験に基づく情報であり、診断や治療を目的としたものではありません。

デジタルデトックス 視力回復に関心のある読者は、視力は回復しますか?という根本的な疑問や、デジタルデトックスは何日くらいやったら効果がありますか?という期間設定の悩みを抱えやすいです。さらに、ゲームばかりしていると視力に影響しますか?という生活上の不安、最終的にデジタルデトックス 何日間?が妥当なのかという実務的な判断にも迷いが生じます。この記事では、公的機関や学会が公開している資料を中心に、近視進行のリスク要因と、休憩の取り方、適切な視距離、屋外活動、睡眠の整え方を体系的に整理し、読者が安全に取り組める実践手順へと落とし込みます。

- デジタルデトックスが視力回復に与える現実的な影響を理解

- 視距離・休憩・屋外活動・睡眠の実践手順を把握

- 何日間続けるかの決め方とスケジュール設計を習得

- 子ども・大人それぞれの注意点と受診の目安を把握

デジタルデトックスの視力回復の基本

- 視力は回復しますか?の基礎知識

- 近視とデジタル機器の関係

- 視距離とモニターサイズの基準

- 20-20-20ルールと休憩の習慣

- 屋外活動と睡眠のポイント

視力は回復しますか?の基礎知識

最初に整理したい点は、視力という言葉が二つの側面を含むことです。ひとつは屈折状態(屈折異常:近視・遠視・乱視の程度)で、もうひとつは見え方の快適さ(眼精疲労やピント調節の負担など)です。前者は眼球の構造や眼軸長(眼の前後の長さ)に関わるため、短期間の生活改善のみで恒久的に変化させる根拠は限られると解説されています。日本眼科学会は、近視の発症・進行には近業時間(手元作業の時間)や短い視距離が関与し、屋外活動の増加が進行抑制に役立つと案内しています(参照:日本眼科学会 近視進行抑制)。

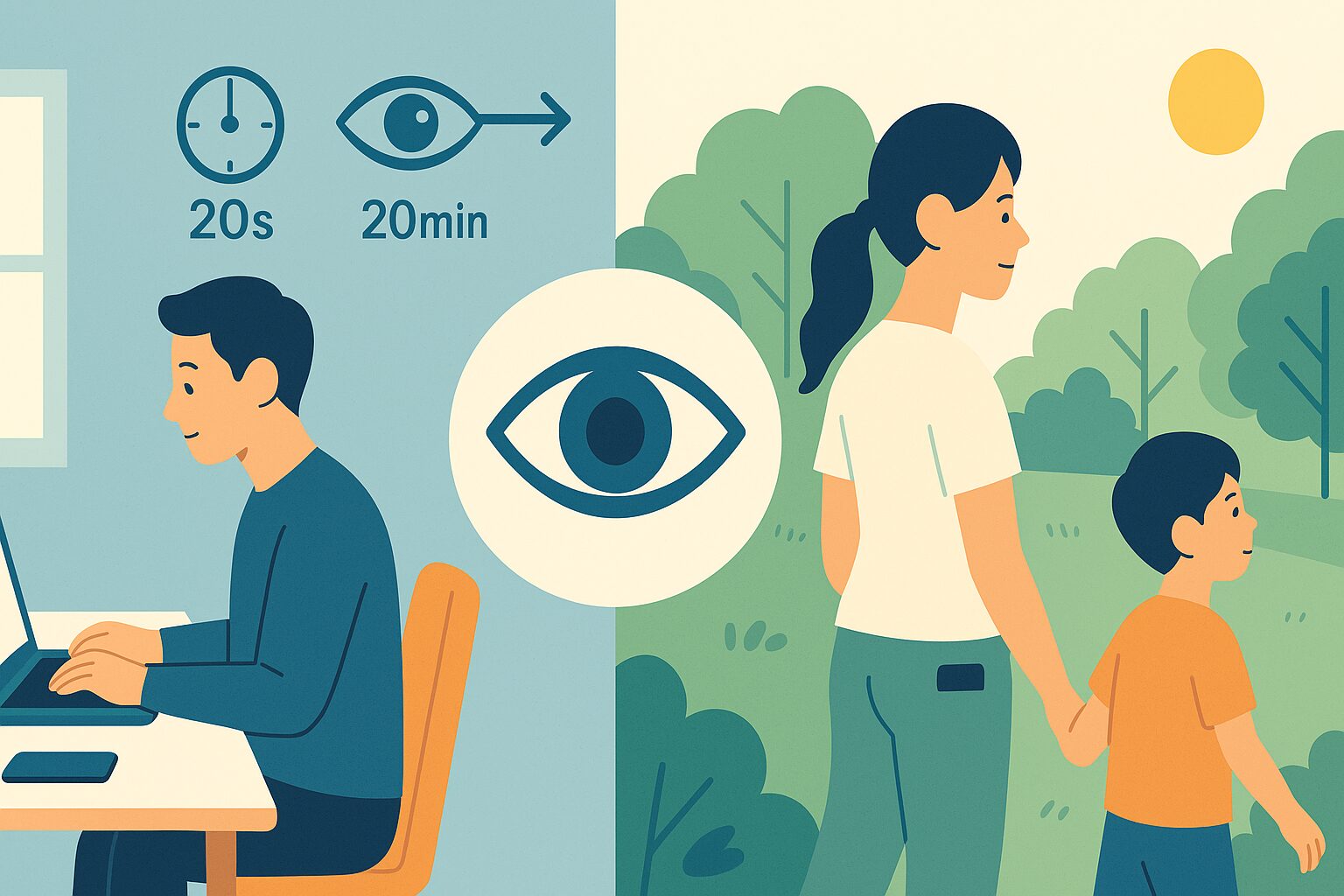

一方、後者の「見え方の快適さ」は、休憩や作業環境の見直しで比較的短期間に改善を自覚しやすい領域とされています。たとえば、20分ごとに視線を20フィート(約6メートル)先へ20秒向ける20-20-20の習慣は、米国眼科学会や米国検眼協会がデジタル眼精疲労(ディスプレイ作業で生じる疲れや乾燥、ぼやけなど)への対処として紹介しています(参照:AAO の推奨/AOA の資料)。この実践は、毛様体筋(ピント調節を担う筋肉)の緊張をこまめに解くことに狙いがあります。加えて、瞬目(まばたき)回数の低下を防ぎ、角膜表面の乾燥を抑えるのに役立つと説明されています。

ここで混同しないために、基礎用語を簡潔に補足します。屈折異常は、網膜上に像を正確に結べない状態の総称で、眼鏡やコンタクトレンズなどの屈折矯正で補います。眼精疲労は、同じ作業を続けたときに現れる疲れや痛み、かすみ、肩こりのような随伴症状を含む総称です。前者は眼の構造と密接に関係し、後者は作業姿勢や照明、画面設定、休憩の取り方といった環境要因の影響を強く受けます。したがって、デジタルデトックスは屈折度数を直接的に元へ戻すものではないと理解しつつ、負担を減らして日常の見え方を整える目的で取り入れるのが現実的といえます。

医学的な安全性にも触れておきます。見え方に急な変化がある、片目だけ著しく見えにくい、光が走るように見える、黒い影が増えたといった症状は、単なる疲れでは説明できない可能性があります。この種の兆候は、眼底疾患や急性のトラブルに関連する場合があるため、自己判断での放置は推奨されません。公的な解説では、気になる症状が続くときは眼科で検査を受け、必要に応じた矯正方法(眼鏡・コンタクト)や点眼、環境調整の指導を受けるよう案内されています(参照:日本眼科学会)。

健康・医療に関する情報は個人差が大きいとされています。公的・学術情報を参考にしつつも、症状が続く場合や学業・仕事に支障がある場合は専門医へ相談してください。ここでの記述は一般的な解説であり、診断や治療の代替ではありません(参照:日本眼科学会/AAO 公式サイト)。

最後に、デジタルデトックスを視力回復の「特効薬」と捉えるより、負担の最小化と予防のための生活技術と理解すると継続しやすくなります。画面を見る姿勢や照明、フォントサイズ、背景のコントラスト、作業の区切り方に配慮し、可視化されたスクリーンタイムを指標にしながら、実行可能な範囲から淡々と整えていく姿勢が重要です。小さな調整の積み重ねが、日中の作業効率や夜間の睡眠の質の向上にもつながりやすいと説明されています(参照:厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023)。

近視とデジタル機器の関係

近視の議論では、デジタル機器そのものを善悪で捉えるより、手元を長時間見続ける行為(近業)と視距離の短さがどれだけ積み重なるかが重要とされています。小さな画面を至近距離で注視すると、毛様体筋(ピント調節を担う筋肉)が緊張し続け、ピントの調節負担が増えます。こうした環境が長期にわたり継続すると、近視の発症や進行と関連することが報告されています。国内の眼科団体は、近業の連続を避け、作業と休憩を交互に取り入れるほか、視距離の確保や屋外活動を増やす生活設計を推奨しています(参照:日本眼科医会 子どもの近視)。

研究の蓄積も増えています。国際的なレビューでは、屋外で過ごす時間が長い子どもほど近視の発症リスクが低く、既に近視の子どもでも進行速度が遅い傾向が示されています。屋外はおよそ1,000ルクス以上の明るさを得やすく、網膜でのドーパミン分泌(眼の成長シグナルの調整に関与するとされる物質)が促されるという仮説がしばしば紹介されます。難解な専門仮説に深入りしなくても、明るい場所で遠くを見る時間を増やす生活が近視に好影響を与えうる、という実務的な理解で十分です(参照:International Myopia Institute 白書)。

一方、学校単位で屋外時間を制度化した政策の報告もあります。台湾では授業計画の中に毎日120分の屋外活動を組み込み、近視の発症・進行の抑制につながったとする研究が紹介されました。すべての地域で同じ効果が再現されるとは限りませんが、屋外活動の取り入れやすさという観点で参考になります(参照:PubMed: Taiwan “Tien-Tien 120”)。

用語の補足:近業は、読書、筆記、スマートフォンやゲーム、手芸など、目から30〜40cm程度の距離で細かな対象を見続ける作業の総称です。連続時間が長いほど調節負担が蓄積しやすくなります。視距離は、目と対象物(画面・本)の間隔を指し、短いほど負担が増えます。

なお、ゲームを含めた小型画面の長時間利用が議論の的になりやすいのは、視距離が自然に短くなりやすい点に理由があります。画面が小さいほど「よく見よう」として顔が近づき、連続注視も長くなりがちです。したがって、機器の種類で判断するより、表示の大きさや姿勢、距離、連続時間、屋外時間の総量といった「使い方の要素」を見直すことが重要です。使い方をコントロールできれば、学習や仕事でデジタル機器を避けにくい環境でも、負担を抑えた運用が可能になります。国内外の公的・学術情報は、視距離の確保、休憩の頻度、屋外活動の組み込みといった行動の変更に重点を置いており、家庭や学校で実装しやすい指針づくりが進んでいます(参照:日本眼科学会/IMI 白書)。

視距離とモニターサイズの基準

作業負担を左右する最も単純で効果的な指標が視距離です。厚生労働省の情報機器作業ガイドラインでは、ディスプレイは目からおおむね40cm以上を目安に配置すること、視線はやや下向き(水平より10〜20度下)になる高さが望ましいこと、反射やまぶしさ(グレア)を避ける照明配置などが示されています(参照:情報機器作業ガイドライン)。スマートフォンは可搬性が高い一方、視距離が30cm未満まで縮みやすいので、30cm以上を目安に持ち方を調整し、長文や細かな資料はできるだけタブレットやPC、外部ディスプレイなど大きな画面で読むと負担を抑えやすくなります(参照:日本眼科医会 GIGA教材)。

モニターサイズの工夫も有効です。画面が大きいほど同じ文字サイズでも視距離を取りやすくなります。フォントサイズの拡大や拡大表示(OSの表示スケール、ブラウザのズーム)、行間の確保、コントラストの最適化は、読み取り効率を損なわずに視距離を伸ばす実用的な方法です。外付けキーボードやスタンドを追加し、タブレットやノートPCの画面上端が目の高さよりやや下に来るよう調整すると、頸部の負担も減らせます。さらに、反射を招く背後の窓はブラインドで拡散させ、画面の輝度は周囲の明るさに近づけると見やすさが安定します。

視距離を確保する3ステップ:表示を大きくする→機器を遠ざける→姿勢を固定しすぎない。この順で調整すると無理が少ないと説明されます。小型端末だけで完結させず、必要に応じて大画面へ切り替える設計が現実的です(参照:厚生労働省/日本眼科医会)。

| 場面 | 推奨される視距離の目安 | 根拠・参照 |

|---|---|---|

| PCモニター作業 | 40cm以上(視線はやや下向き) | 厚生労働省ガイドライン |

| スマートフォン | 30cm以上(片手保持時は姿勢が崩れやすい) | 日本眼科医会資料 |

| タブレット | 30〜40cm以上(スタンド推奨) | 厚労省(PC指針の準用) |

さらに、作業環境のレイアウトも効果に直結します。モニターの上端が目線と同程度かやや下になる高さ、肘は90度前後でキーボードに自然に届く位置、足裏が床に確実に着く座面の高さを意識すると全身の緊張が和らぎます。腕や肩に余計な力が入らないと、首や肩のこりを介した目の不快感も軽減しやすくなります。小児では机と椅子の高さが体格に合っていないケースが多いので、足台の併用や読書台の活用も選択肢です。総じて、視距離だけでなく、姿勢、照明、表示設定をひとまとまりの「環境」として調整することが、デジタルデトックスの再現性を高める鍵になります(参照:情報機器作業ガイドライン)。

20-20-20ルールと休憩の習慣

連続注視を断ち切る最小単位の工夫が20-20-20です。20分作業したら20フィート先(約6メートル)を20秒見るという単純なルールは、タイマーやOSの「集中モード」と組み合わせやすく、学校や職場でも導入しやすいとされています。目標は遠方を見ることで調節をオフにし、同時にまばたきを意識的に増やして角膜表面の乾燥を防ぐことです。米国眼科学会や米国検眼協会はディスプレイ使用の一般的なアドバイスとしてこのルールを紹介しており、実践のハードルが低い点が評価されています(参照:AAO/AOA)。

日本の作業ガイドラインでは、1時間当たり10〜15分の作業休止、または短時間の休止をこまめに挟む考え方が示されています。連続作業を続けるほどパフォーマンスが落ち、回復にも時間がかかるため、負担が自覚される前に「先回りで休む」スケジュールが有効です。加えて、書類確認や電話対応など、遠くを見る機会や姿勢が変わるタスクを意図的に挟むと、目だけでなく全身のリフレッシュにつながります(参照:厚生労働省 情報機器作業ガイドライン)。

ミクロ休憩の例:遠方注視20秒+10回のゆっくり瞬き→肩回し・首の側屈→席を立って水分補給。いずれも1分未満で実施でき、作業の流れを崩しにくい手順です。乾燥感が強い人は、加湿、人工涙液(一般に防腐剤なしのものが推奨されることがあります)、エアコンの風向調整など環境側の対策も同時に検討します。

休憩設計は単なる気分転換にとどまりません。視認性(読み取りやすさ)と作業効率の維持、誤入力の減少、肩や腰の痛みの予防といった複数の便益が期待できます。短い休止を定刻で刻む方式(例:25分作業+5分休憩)や、30分ごとに必ず立ち上がる方式など、日程や仕事内容に合わせて選べます。学校では授業構成上の制約があるため、黒板や教室後方を見渡す時間を意図的に作る、終わりの5分で筆記から口頭の説明に切り替えるなど、環境に合わせた工夫が行いやすいです。なお、短期間で視機能のすべてを大きく改善する根拠は限定的とする報告もあり、休憩は「疲労のコントロール」と捉えると過度な期待を避けやすくなります(参照:Cont Lens Anterior Eye 2023)。

屋外活動と睡眠のポイント

屋外活動は、近視の予防・進行抑制に資する生活要素として広く紹介されています。明るい光環境で遠くを見る時間が増えることが主な理由に挙げられ、1日1〜2時間を目安に取り組む設計がわかりやすいです。通学・通勤の徒歩区間を延ばす、昼休みに屋外で過ごす、放課後の運動や散歩を固定予定にする、といった「予定化」が継続のコツです。学校や自治体単位でも啓発が進んでおり、屋外時間の増加が近視の発症率や進行速度の低下と関連した報告が紹介されています(参照:日本眼科学会/台湾の学校施策)。

睡眠は、目の疲れの回復と生活全体のパフォーマンスを底上げする土台です。厚生労働省の資料では、就寝前の強い光や液晶画面の使用を控える、室内照明の輝度・色温度を落としてリラックスしやすい環境に整える、決まった時刻に寝起きする、といった基本が示されています。具体的には、就寝1時間前からスマートフォンやPCを避け、代わりに入浴や軽いストレッチ、翌日の準備など、光刺激を増やさない行動へ切り替えると移行がスムーズです。朝はカーテンを開けて自然光を取り入れることで、体内時計(サーカディアンリズム)のリセットが進み、日中の眠気や夜間の入眠困難が軽減しやすくなります(参照:健康づくりのための睡眠ガイド2023)。

注意点として、屋外活動の拡大と同時に日焼け止めや帽子などの紫外線対策、安全な行動範囲の確保が必要です。睡眠に関しては、就寝前のカフェイン摂取や過度な昼寝が夜間睡眠の質を下げることがあるため、夕方以降のカフェインを控え、昼寝は20分前後に留める配慮が紹介されています。家庭では、子どもの就寝1時間前の機器使用を家族全体のルールとして運用すると、実行率が上がりやすいといった声も見られます(参照:厚生労働省 睡眠ガイド)。

これらを「デジタルデトックスの柱」として統合すると、日中は視距離と休憩で負担を分散し、放課後や就業後は屋外時間を確保し、夜は光の管理で睡眠を整える流れになります。短期間の劇的な変化に依存せず、日々の再現可能な習慣を重ねる発想が、学業・仕事・家庭のどの文脈でも実装しやすいと考えられます。公的・学術情報の要点を踏まえながら、自分や家族の生活に合わせて、無理のない範囲で微調整を続ける姿勢が大切です(参照:日本眼科学会/IMI 白書)。

デジタルデトックスの視力回復の実践

- デジタルデトックスは何日くらいやったら効果がありますか?

- デジタルデトックス 何日間?の目安

- ゲームばかりしていると視力に影響しますか?

- ブルーライトと就寝前の対策

- 専門家受診とセルフケアの線引き

- まとめ デジタルデトックス 視力回復の要点

デジタルデトックスは何日くらいやったら効果がありますか?

短いスパンでの変化を知りたい読者が多いため、期間設定の考え方を整理します。まず、目の疲れや乾燥感、画面のにじみといった自覚症状は、作業負荷を下げた当日から数日で和らぎやすいと説明されています。これはピント調節や瞬目(まばたき)のリズムが整い、角膜表面の潤いが保たれやすくなるためとされています。一方で、屈折度数そのものが短期介入で恒久的に元へ戻るという根拠は限られ、過度な期待は推奨されません。国内外の公的情報は、症状の軽減と作業効率の回復を主目標に、休憩・視距離・環境調整を組み合わせる方針を提示しています(参照:AAO ディスプレイ作業のコツ/日本眼科医会 GIGA教材)。

実務面では、最初の1週間で生活の型を固めることが重要です。スクリーンタイムの可視化、通知の整理、OSのダークモードや拡大表示の設定、姿勢と照明の最適化を一気に済ませると、以降の休憩運用が続きやすくなります。続く第2週は、定刻の休憩が習慣化しているか、夜の光環境の見直しが機能しているかを点検します。ここで改善しきれない不快感は、乾燥(環境要因)や矯正度数のミスマッチなど別因の可能性もあるため、翌週以降の受診検討につなげる判断材料になります。

研究知見の扱い方にも注意が必要です。海外のレビューでは、休憩や視線切り替えの介入で眼精疲労スコア(自覚症状の指標)が改善した報告がある一方、視機能の客観指標に大きな変化を与えない場合も指摘されています。したがって、デジタルデトックスの短期目標は「楽に見える時間を取り戻す」ことに置き、構造的な屈折変化は長期の視生活と医療的管理で見守る姿勢が現実的です(参照:Cont Lens Anterior Eye 2023)。

2週間トライアルの設計例:平日は20〜30分ごとに20秒以上の遠方注視+スマホは30cm以上+PCは40cm以上/就寝1時間前から画面オフ。週末は半日を屋外活動へ振り分け、翌週に自覚症状・睡眠・作業効率の変化をチェックします(参照:厚生労働省 睡眠ガイド2023/日本眼科医会教材)。

デジタルデトックス 何日間?の目安

固定の正解は存在しません。生活や学習・業務の内容、年齢、屋外活動の取りやすさで最適解が変わるためです。とはいえ、計画を立てやすくするための「層別の目安」は有用です。ここでは、毎日・週次・月次の3層で考えます。日々は連続注視の分断に集中し、週次は屋外時間の確保とデジタルデトックスデーの設定、月次は設定の見直しで定着度を測ります。国内の作業指針や眼科団体の教材では、短い休憩をこまめに挟む方式、視距離の確保、夜間の光の管理が繰り返し示され、海外の白書では屋外時間の増加が近視予防に寄与する可能性が述べられています(参照:情報機器作業ガイドライン/IMI 白書)。

| 期間 | 推奨フレーム | 実装ポイント |

|---|---|---|

| 毎日 | 20〜30分ごとに20秒の遠方注視/PC40cm・スマホ30cm以上 | 通知・レイアウト調整、拡大表示、姿勢と照明の最適化(参照:厚労省) |

| 週次 | 屋外活動 合計7〜14時間の確保 | 昼休み屋外化、通学通勤の徒歩化、週末の半日デジタルデトックス(参照:日本眼科学会) |

| 月次 | 症状・睡眠・生産性の見直し | 夜間の光対策や休憩頻度の再調整、必要に応じて受診検討(参照:睡眠ガイド) |

「何日間か完全に断つ」方式より、毎日に溶け込む小さな制限を習慣化するほうが再現性は高いと考えられます。学習や業務でデジタル依存が避けづらい場合、断続的な中断(マイクロ休憩)を単位として設計すれば現実的です。子ども・生徒の場合は、家庭と学校の双方で同じルールを共有すると実行率が上がるという報告も見られます。屋外活動の目安は、地域の気候や安全面、生活時間帯の制約を踏まえて柔軟に置き換えましょう。重要なのは、行動が継続できているかという事実です。

ゲームばかりしていると視力に影響しますか?

議論の焦点は「ゲーム」という活動自体ではなく、至近距離での連続注視にあります。小型画面は視距離が短くなりやすく、集中が高まるほど顔が画面へ近づく傾向があります。視距離が縮むほど毛様体筋の緊張が続きやすく、乾燥やぼやけなどの不快感が生じやすくなります。さらに、屋外活動が不足すると近視の発症・進行リスクが高まるとする研究が複数紹介されており、生活全体のバランスが結果を左右します(参照:日本眼科学会/Outdoor activity and myopia)。

実装面の工夫はシンプルです。第一に、画面サイズを大きくする方法が挙げられます。テレビや大画面モニターへの出力、コントローラーの活用で自然に視距離が伸びます。第二に、30分ごとの休憩をゲーム内の節目(ステージクリアやロード時間)に結び付けて固定化します。第三に、明るい部屋で行うことも重要です。暗い部屋で明るい画面を見ると瞳孔径の差が大きくなり、まぶしさやドライ感が増すといわれています。子どもでは、保護者が視距離30cm以上のルールや就寝前1時間の画面オフを家庭内の共通ルールにしておくと、実行率が安定します(参照:日本眼科医会 GIGA教材)。

過度な禁止は反動を招く場合があります。代替活動として屋外時間を先に予定へ組み込み、ゲーム時間をその前後に配置すると、総量の調整が自然に行えます。視距離が保てない、休憩を入れても不快感が強い、片目だけ見え方が異なるといった場合は、単なる疲れ以外の要因が隠れている可能性もあるため、眼科での評価が勧められています(参照:日本眼科学会)。

ブルーライトと就寝前の対策

ブルーライトカット眼鏡の効果に関する科学的結論は慎重です。近年のコクラン系統レビューは、短期的な眼精疲労の軽減や視力への顕著な有益性は限定的とする見解を示し、広く一般に推奨できるとまでは断定していません。これは眼精疲労の多因子性(視距離、休憩、乾燥、姿勢、輝度など)を反映した結果と解釈されています。したがって、ブルーライト対策は万能策ではなく、環境調整の一部として位置づけるのが妥当です(参照:Cochrane Review 2023/College of Optometrists)。

一方、睡眠の観点では夜間の強い光や画面使用が体内時計を遅らせ、入眠困難や睡眠の質低下を招く可能性が指摘されています。厚生労働省のガイドでは、就寝1時間前の画面使用を避け、室内照明の輝度を下げ、色温度を下げた暖かい光へ切り替える工夫が紹介されています。OSやアプリの夜間モード(色温度を暖色寄りに変更)、輝度の自動調整、ベッドルームから機器を持ち出すレイアウト変更も有効です。睡眠の質が整うと、翌日の眼精疲労の回復も進みやすいと解説されており、視生活全体に波及効果が見込めます(参照:健康づくりのための睡眠ガイド2023)。

夜のチェックリスト:就寝1時間前に画面オフ→照明を落として暖色に→翌日の準備やストレッチに置き換え→寝室から機器を物理的に遠ざける。この順序にすると、意思決定の負担を減らし、継続しやすくなります。

専門家受診とセルフケアの線引き

セルフケアで改善が見込める領域と、医療機関へ委ねるべきサインを明確に分けることが、安全な運用につながります。次のいずれかに該当する場合は、眼科受診が推奨されています。視力の急激な低下、片眼のみの著しい見えにくさ、光視症(光が走る)、飛蚊症の急な増加、視野の欠け、持続する頭痛や眼痛、学業・業務に支障をきたす見え方の問題などです。国内学会の解説では、屈折検査や眼軸長測定、眼底検査などが評価に用いられ、必要に応じて矯正や点眼、生活指導が行われるとされています(参照:日本眼科学会)。

セルフケアの基本は、視距離の確保、定期休憩、屋外活動、夜間の光対策という4本柱です。さらに、タスク設計(集中作業を90分以内に分割)、フォントや行間の最適化、加湿や風向調整による乾燥対策、必要に応じた人工涙液の活用など、環境・行動・ツールを組み合わせると再現性が高まります。矯正度数が合っていない場合、セルフケアの効きが悪く見えることがあり、作業時に合う眼鏡への見直しが有効なケースもあると紹介されています。学校や職場では、座席配置や照明の反射対策、外付けモニターの導入など、組織的な環境改善が寄与します。

インターネット上には、科学的根拠が限定的な「視力回復」をうたう手法も流通しています。医療・健康領域は個人差が大きいとされるため、出典が明確な公的・学術情報を優先し、必要時は専門家に相談してください。前述のとおり、デジタルデトックスは負担軽減と予防のための習慣であり、診断や治療の代替ではありません(参照:AAO 公式サイト/日本眼科学会)。

デジタルデトックスの視力回復の要点

- 短期の生活改善は眼精疲労の軽減に役立つが屈折度数の恒久的変化は期待しすぎない

- 20〜30分ごとに20秒の遠方注視を固定化して連続注視を断つ

- PCは40cm以上スマホは30cm以上を目安に視距離を確保する

- 画面サイズを大きくし表示を拡大して自然に距離を伸ばす

- 屋外活動は1〜2時間を日課化して明るい環境で遠くを見る時間を増やす

- 就寝1時間前は画面を避け照明を落として睡眠の質を守る

- ブルーライトカット眼鏡は万能ではなく環境調整を優先する

- ゲームは視距離と休憩の不足が問題になりやすいため使い方を整える

- スクリーンタイムを可視化し通知を整理して誘惑を減らす

- 乾燥対策として加湿や風向調整人工涙液の活用を検討する

- 姿勢とレイアウトを整え頸肩の負担を軽くして見やすさを保つ

- 子どもは家庭と学校で同じルールを共有し実行率を高める

- 週末の半日デジタルデトックスデーで屋外時間を底上げする

- 不安な症状や急な変化があれば眼科受診を優先する

- 月次で設定を見直し生活に無理のない範囲で継続する